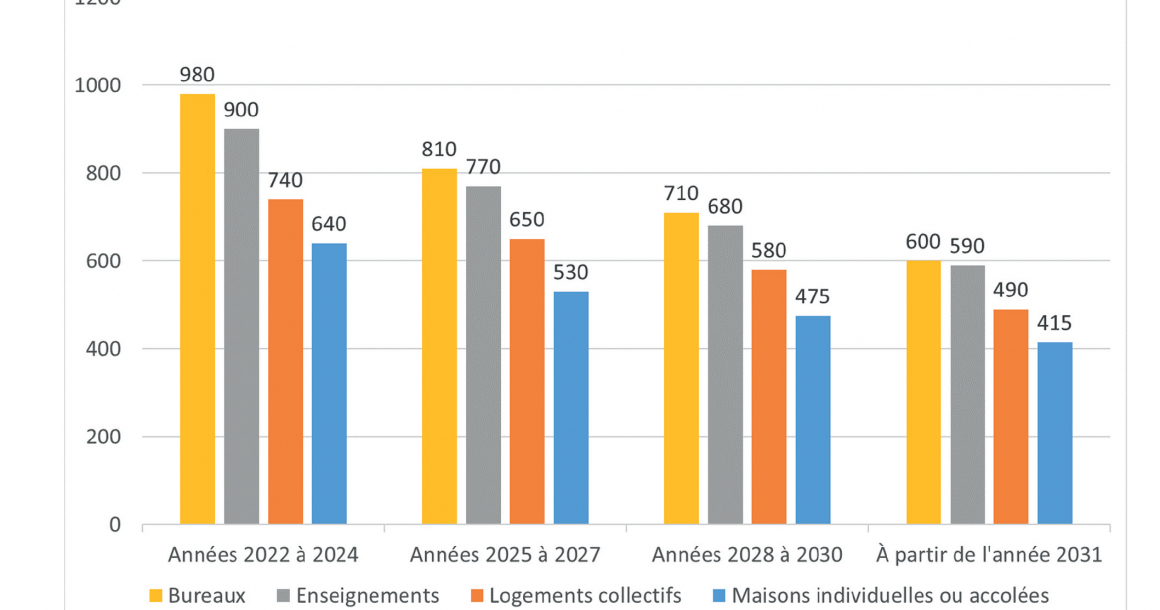

Figure 1 : Evolution du seuil lcconstruction_max moyen

Figure 1 : Evolution du seuil lcconstruction_max moyen

La RE2020 prend en compte l'impact sur le changement climatique des matériaux et équipements à travers une analyse du cycle de vie du bâtiment. Le calcul réglementaire fait appel à des données issues de déclarations environnementales des fabricants (FEDS ou PEP) ou à des données génériques par défaut plus pénalisantes.La base nationale lnies re...

Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits

Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous