@GRDF

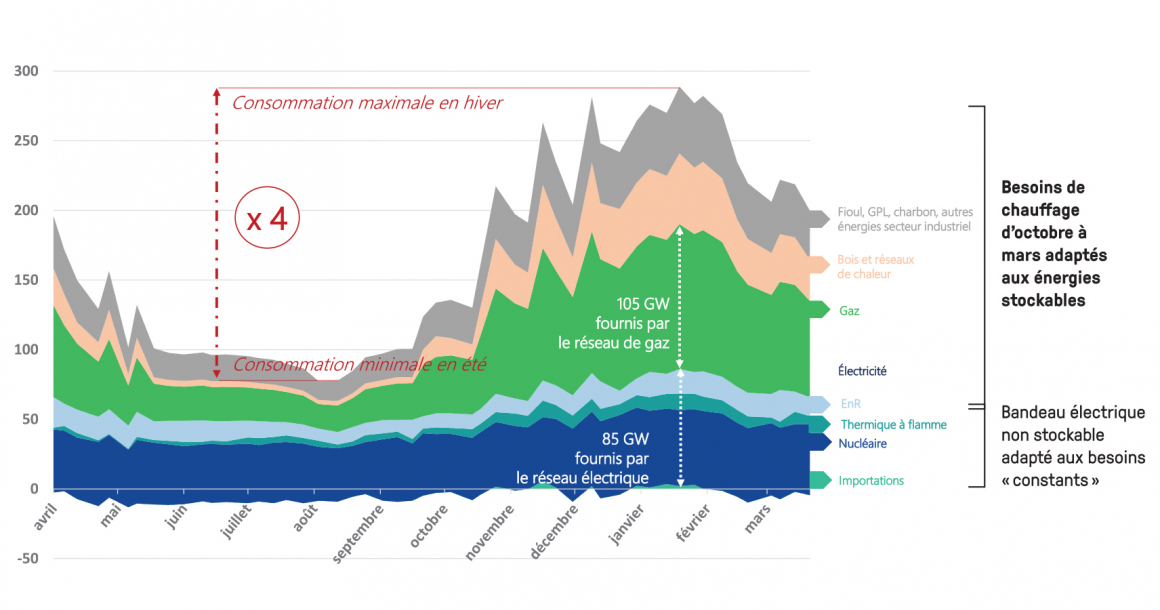

@GRDF Figure 1 : Pointe de puissance hebdomadaire à 8 h du matin sur la période du 1" avril 2018 au 31 mars 2019, en gigawatts (source : GRDF à partir de données de RTE, GRTgaz, TIGF et Ceren).

La capacité de stockage du gaz naturel et sa grande flexibilité apparaissent actuellement nécessaires pour passer les pointes d'hiver de chauffage et limiter le phénomène de« pointe électrique ».Le biogaz peut être valorisé de différente manière : soit en utilisation locale en combustion directe pour produire de la chaleur, soit en cogénérati...

Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits

Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous